その要となるのが、次世代の高精度3次元地図データ「ダイナミックマップ」だ。高精度ゆえ、その利用は自動運転に留まらないはずだ。

「ダイナミックマップ」のポテンシャルを検証し、多用途での利用の道を拓くべく、プロジェクトが立ち上がった。

社会システム事業部

次世代モビリティチーム

チームリーダー

2004年入社

理工学部 交通土木工学科 卒

建築家を目指すも住宅だけつくるのでは物足りないと、「より大きなものづくり」に携わるべく、大学では交通土木工学を学び、MRAへ。休日は、二人の子供と一緒に過ごすことが多い。

社会システム事業部

次世代モビリティチーム

2014年入社

工学研究科 建築学専攻 修了

大学時代は、まちづくりや地震防災への対応を学び、MRAへ。休日は、観光場所や飲食店の情報収集(ネットサーフィン)、年代が近い社員の人たちとまち(食べ)歩きや、読書をしていることが多い。

01

プロジェクトの背景

自動運転の要、「ダイナミックマップ」の利用方法を検討

車に乗って、行先を指定するだけで、自動で目的地まで連れていってくれる自動運転。そんなマンガのような世界が、今ではリアルな技術として認識されるようになってきた。ただし、そのためには一層の技術の進歩が欠かせない。その対象とされているのが、車載センサやAI(人工知能)、そして、「ダイナミックマップ」だ。では、そもそも「ダイナミックマップ」とは何だろうか?プロジェクトを担当した、社会システム事業部の中尾昌史と、同メンバーの牧野夏葉に聞いた。

02

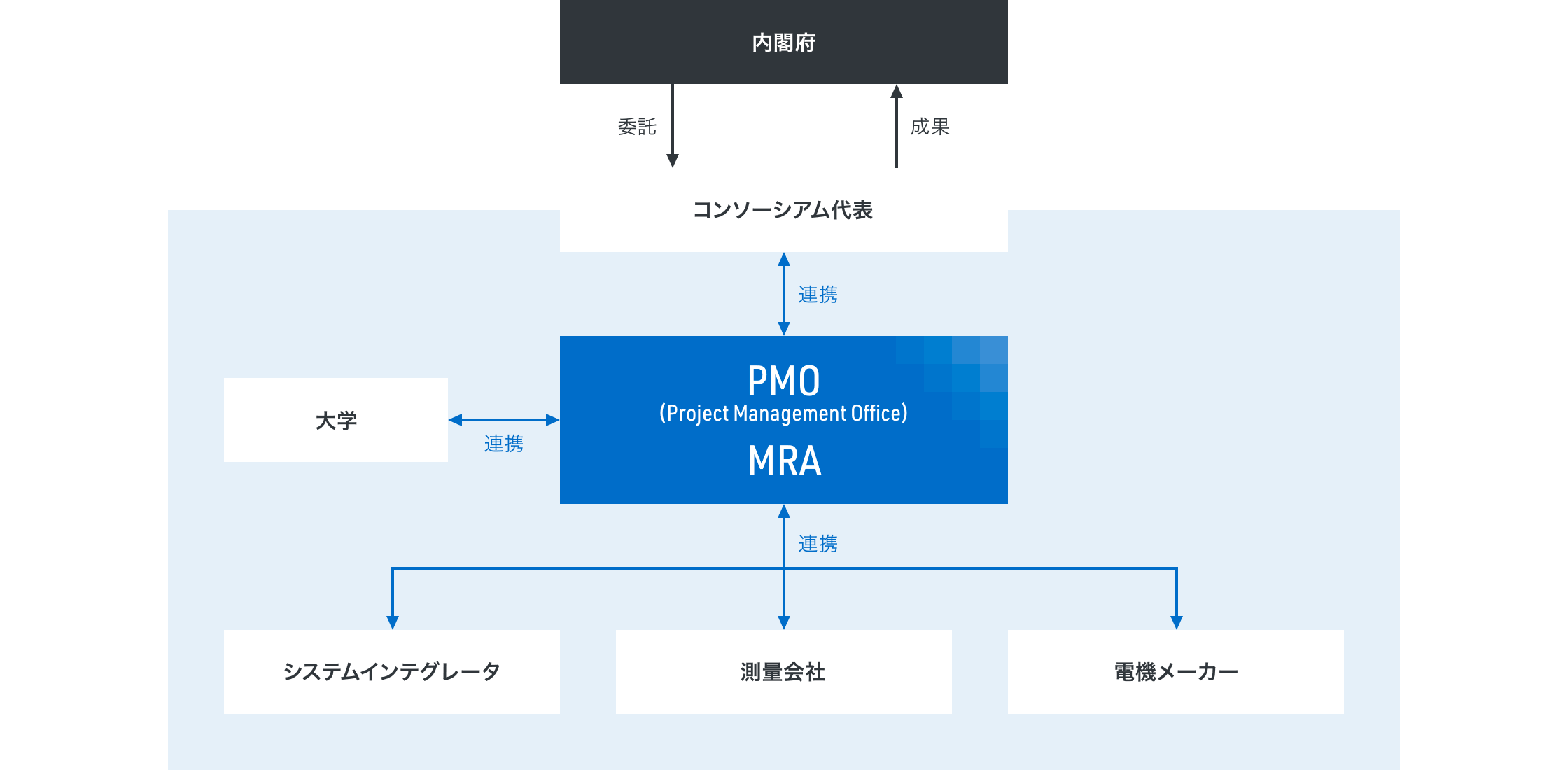

MRAの取り組み

多用途利用に必要十分なデータを見極める

自動走行システムは、「戦略的イノベーション創造プログラム(SIP:エスアイピー)」(※)のテーマの一つとして2014年から調査検討が開始されているが、「ダイナミックマップ」の多用途利用に向けた検討が開始したのは、いつからのことなのだろうか。

出所)内閣府、SIPとは | SIP 戦略的イノベーション創造プログラム、内閣府ホームページ、2019/02/18引用

その3分野への利用の可能性を探るため、具体的には何をしたのか。

03

プロジェクトの成果/今後の展望

多用途利用を促進し、自動運転の普及に拍車をかける

実証実験を踏まえた検討の結果、「ダイナミックマップ」の多用途利用に向けた道は拓けたのだろうか。

Formation